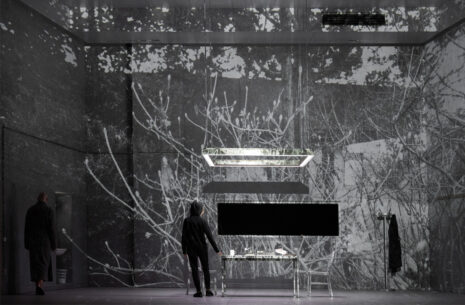

Bluthaus (La Maison du crime)

- Création

Du au

salle Roger-Planchon

1h55

dimanche à 16h,

mardi, mercredi et vendredi à 20h,

relâche les lundi, jeudi et samedi

-

À propos

Spectacle en allemand et en italien surtitré en français.

Bluthaus (La Maison du crime), raconte l’histoire d’une femme, Nadja. Victime d’un père incestueux, elle tente de se libérer du traumatisme. Sa quête de délivrance est symbolisée par un lieu : la maison de l’enfance. L’opéra fait le portrait de la vie intérieure de cette héroïne fragmentée. Comment un monde qui a été détruit peut-il se recomposer ?

Le metteur en scène Claus Guth entremêle cet opéra composé en 2010 par Georg Friedrich Haas à deux madrigaux bouleversants de Claudio Monteverdi. Cette rencontre entre deux univers musicaux est à la mesure d’un cheminement dramatique hors normes, où la souffrance s’exprime et se chante. La création de cette œuvre centrale du répertoire contemporain se fera au TNP, dans la volonté de tisser un lien toujours plus fort avec la musique et l’art lyrique.

-

Biographies

Georg Friedrich Haas

Compositeur autrichien né en 1953, il étudie la composition avec Gösta Neuwirth, le piano avec Doris Wolf et l’enseignement musical à l’université de musique et d’art dramatique de Graz. Il poursuit ensuite des études supérieures auprès de Friedrich Cerha au conservatoire de musique et d’art dramatique de Vienne, puis participe à plusieurs cours d’été de Darmstadt ainsi qu’au stage de composition et d’informatique musicale de l’Ircam à Paris, en 1991. Il reçoit plusieurs bourses, notamment du festival de Salzbourg en 1992, du ministère autrichien des Sciences, de la Recherche et de la Culture en 1995 et du DAAD en 1999.

Fondée sur l’intégration du spectre harmonique (le Concerto pour violon et in vain) ainsi que sur la dialectique entre les parties individuelles et le son global qui en résulte (… Einklang freier Wesen …), la musique de Georg Friedrich Haas invite à découvrir de nouveaux territoires musicaux. Réalisant les limites des possibilités acoustiques et harmoniques de la gamme tempérée, le compositeur s’intéresse ensuite à la microtonalité (Nacht). Il écrit également plusieurs pièces à exécuter dans l’obscurité totale, en hommage à son attachement à l’indistinct.

Ses œuvres sont données notamment au festival de Donaueschingen, à Ars Musica de Bruxelles, Musica Viva de Munich, Klangspuren Schwaz en Autriche et Wien Modern. Il est également « Festival Composer » au Festival Borealis à Bergen en Norvège en 2006. L’opéra Melancholia, basé sur un texte de Jon Fosse, est créé en 2008 au Palais Garnier à Paris. En 2010, la création au festival de Donaueschingen du concerto pour six pianos aux accords microtonaux Limited approximations lui vaut le grand prix de composition de l’Orchestre de la SWR.

À partir de 1978, Georg Friedrich Haas enseigne le contrepoint, les techniques de composition, l’analyse et l’introduction à la musique microtonale au conservatoire de musique de Graz. En 2003, il est nommé professeur de faculté. Il a publié des articles sur les œuvres de Luigi Nono, Ivan Wyschnegradsky, Alois Hába, et Pierre Boulez. À partir de 2005, il donne des cours de composition au conservatoire de musique de l’Académie de musique de Bâle en Suisse. En 2013, il succède à Tristan Murail comme professeur de composition à Colombia University (New York).

Claudio Monteverdi

Compositeur italien, il est baptisé le 15 mai 1567 à Crémone, haut-lieu de la lutherie italienne depuis la Renaissance. Dans le cadre d’études humanistes, il commence par étudier l’orgue, la viole, le chant et le contrepoint, auprès de Marc’Antonio Ingegneri. Après avoir publié de petits cantiques sacrés et des madrigaux à 4 voix, il se fait connaître à vingt ans lors de la parution de son premier Livre de madrigaux à 5 voix ; les deux suivants suivent de peu – il y en aura huit en tout.

En 1590, Monteverdi est engagé par le duc Vincenzo de Mantoue, comme instrumentiste puis comme maître de chapelle. La vie musicale et culturelle à la Cour de Mantoue lui permet de côtoyer de grands artistes mais également de voyager avec son employeur. Monteverdi devient chef d’orchestre puis Maître de musique. Il se consacre aux madrigaux et à la musique sacrée (Les Vêpres de la Vierge), mais également au genre nouveau de l’opéra. En 1607, L’Orfeo est présenté à la Cour de Mantoue. C’est un immense succès, qui marque d’après certains la naissance de l’opéra. En 1608, le Lamento issu de L’Arianna, deuxième ouvrage lyrique de Monteverdi, sur un poème d’Ottavio Rinuccini, suscite un immense engouement.

En 1612, après la mort du Duc, il quitte Mantoue. Il obtient le prestigieux poste de Maître de Chapelle à la basilique Saint-Marc de Venise. Il écrit beaucoup de musique religieuse tout en continuant à composer des Madrigaux, et à honorer des commandes de ballets et d’opéras pour d’autres villes italiennes : parmi les ouvrages achevés, Andromède en 1618-1620 pour Mantoue, Le rapt de Proserpine (1630) et Le Mariage d’Énée à Lavini (1641) pour Venise (aujourd’hui perdus). En 1632, Monteverdi est ordonné prêtre et publie ses Scherzi musicali in Stilo recitativo. Son Huitième Livre de Madrigaux, publié en 1638, contient des madrigaux dont la composition s’étend sur plus de trente ans et sont également appelés Madrigali guerrieri e amorosi (Madrigaux de la guerre et de l’amour) : c’est dans cet avant-dernier livre que sont publiés le « Lamento de la nymphe » ou encore « Le Combat de Tancrède et Clorinde », madrigal composé en 1624 et dont l’essence dramatique réside autant dans l’écriture vocale qu’orchestrale.

Le début de la décennie 1640 voit la publication du recueil Selva morale e spirituale, ainsi que les créations de ses deux derniers opéras, Le Retour d’Ulysse dans sa patrie et Le Couronnement de Poppée.

Monteverdi meurt en novembre 1643. Il est enterré en grandes pompes.

Son œuvre marque la transition entre musique de la Renaissance et musique baroque.

Peter Rundel

Violoniste et chef d’orchestre allemand né en 1958, il a remporté le Grand Prix du Disque en 1998 et dirige depuis 1999 le Royal Philharmonic Orchestra of Flanders. En 2005, il est nommé directeur musical du Remix Ensemble au Portugal. Il a reçu à plusieurs reprises le prestigieux Prix de la critique de disques allemande. Il est le chef d’orchestre des sessions de lecture avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France et l’ensemble ULYSSES.

Claus Guth

Né en 1964 à Francfort, il étudie la philosophie, la littérature germanique et le théâtre à l’Université Ludwig-Maximilians de Munich ainsi que la mise en scène à l’Académie du Théâtre August Everding. Après ses débuts à Munich, Mannheim et Hambourg, sa carrière prend un essor international lorsqu’il met en scène la première mondiale de Cronaca del luogo de Luciano Berio au Festival de Salzbourg en 1999. Il est depuis un invité régulier du festival, où ses productions d’Iphigénie en Tauride, Zaide et de la trilogie Mozart / Da Ponte ont été saluées par la critique.

Il met en scène Le Vaisseau fantôme au Festival de Bayreuth en 2003 et il est régulièrement invité à l’Opéra de Zurich. Il collabore fréquemment avec l’Opéra de Francfort, où ses mises en scène de Daphné (2010) et Pelléas et Mélisande (2012) lui valent à deux reprises le prestigieux prix « Faust », ainsi qu’avec le Theater an der Wien où il met en scène L’Orfeo, Il Ritorno di Ulisse in patria de Monteverdi, Orlando et une version scénique du Messie de Georg Friedrich Haendel. Il dirige le cycle complet de La Tétralogie de Wagner au Staatsoper de Hambourg, Les Maîtres chanteurs de Nuremberg au Semperoper de Dresde, Tannhäuser au Staatsoper de Vienne, Lohengrin à la Scala de Milan et à l’Opéra national de Paris, La Femme sans ombre à la Scala de Milan et au Royal Opera House de Londres, Le Tour d’écrou de Britten et Juliette de Martinů au Staatsoper de Berlin, Le Chevalier à la rose et Le Triptyque de Puccini à l’Opéra de Francfort, Salomé au Deutsche Oper de Berlin, Rigoletto et La Bohème à l’Opéra national de Paris, etc.

Très impliqué dans la musique contemporaine, Claus Guth met en scène de nombreuses créations, comme Celan de Peter Ruzicka à Dresde, SehnSuchtMeer (Richard Wagner / Helmut Oehring) à Düsseldorf, Aschemond oder The Fairy Queen (Helmut Oehring / Henry Purcell) et Violetter Schnee (Beat Furrer) au Staatsoper de Berlin, Lazarus (Franz Schubert / Charles Ives) au Theater an der Wien, Bérénice (Michael Jarrell) à l’Opéra national de Paris ou Heart Chamber de Czernowin au Deutsche Oper de Berlin.

-

Distribution

un opéra de Georg Friedrich Haas, Claudio Monteverdi

direction musicale Miguel Pérez Iñesta

mise en scène et chorégraphie Claus Guth

décors Etienne Pluss

costumes Petra Reinhardt

lumières Michaël Bauer

collaboration à la chorégraphie Ramses Sigl

dramaturgie Yvonne Gebauer et Katja Leclerc

vidéo RocafilmAxel Freund Hagen Matzeit

Natasha Albrecht, la mère Nicola Beller Carbone

Nadja Albrecht, la fille Jenny Daviet

Werner Albrecht, le père Bo Skovhus

Madame Reinisch / Madame Schwarzer Michaela Steiger

Irène Irina Kurbanova

Monsieur Schwarzer Silvester von Hößlin

Madame Beikirch / Madame Rahmani Evelyne Gugolz

Monsieur Fuchs / Monsieur Rahmani Bijan Zamani

Madame Hallosch / Madame Stachl Cathrin Störmer

Monsieur Hubacher Steffen Höld

Monsieur Maleta Thomas Reisinger

Monsieur Stachl Christian Erdt

Docteur Strickner Thomas Huber

Ténor / Madrigaux Monteverdi Yoann Le Lan

Le Tölzer Knabenchor, Orchestre de l’Opéra de Lyonspectacle programmé en coréalisation avec l’Opéra de Lyon, dans le cadre du Festival « Franchir les portes » de l’Opéra de Lyon

• coproduction Opéra de Lyon ; Bayerische Staatsoper, Munich

• en partenariat avec le Théâtre National Populaire -

Vidéo